| |

|

|

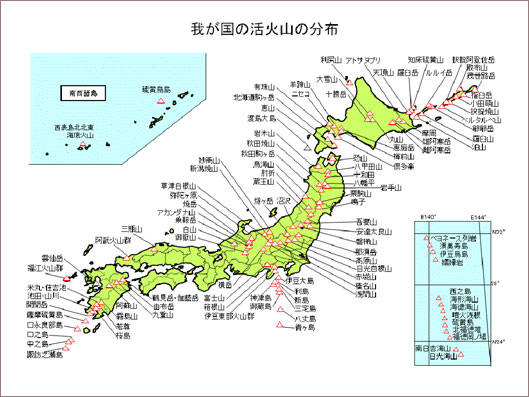

日本には111の活火山があります。これは世界の活火山のおよそ7%にあたり、日本が「火山国」と呼ばれる所以なのです。多くの火山は数10年から数100年の間隔で噴火を繰り返しますが、桜島のように頻繁に噴火しているものもあれば、数1000年静かだったのに突然噴火する火山もあります。ひとたび火山が噴火すると、1990年の雲仙普賢岳や2000年の三宅島のように数年以上噴火を繰り返すことも珍しくありません。

図 活火山の分布(気象庁HPより)

図 活火山の分布(気象庁HPより)

噴火の規模は、火口の周りに火山灰や噴石を降りまく小噴火から、裾野まで溶岩流や火砕流が流れ下る中規模噴火、1707年の富士山の宝永噴火や1914年の桜島の大正噴火のように100km以上離れた地域まで大量の火山灰をまき散らす大規模噴火、更には、約7900年前の鬼界カルデラの噴火のように全国に甚大な被害を及ぼす巨大噴火まであります。

|

|

|

火山噴火は人々にさまざまな災いをもたらす一方で、火山活動は、人類にさまざまな恵みをもたらします。火山噴火によって形成された地形と土壌はダイナミックな景観や豊かな農作物を産み出し、火山活動は火山の麓に温泉が湧き出させ、ときには数十万年もの年月をかけて様々な鉱床を生み出します。

火山噴出物で形成される高原では、浅間山のように高原野菜が良く育ちます。火山島や海岸近くの火山では、海に流れ出した溶岩流や波蝕でできた複雑な地形や、海深くまで続く急峻な崖地形、そして栄養に富んだ海流のど真ん中に突き出た火山島は豊かな漁場となります。国立公園の多くに活火山が含まれていることが分かるように、火山とその周辺は変化に富んだ景観が広がり憩いの場となっています。火山周辺の温泉は、全て同じ泉質ではありません。火山地域それぞれに魅力的な自分好みの温泉があることでしょう。火山があるからこその文化、信仰など、人が生きていくうえでたくさんの恵みがあるのです。 |

|

|

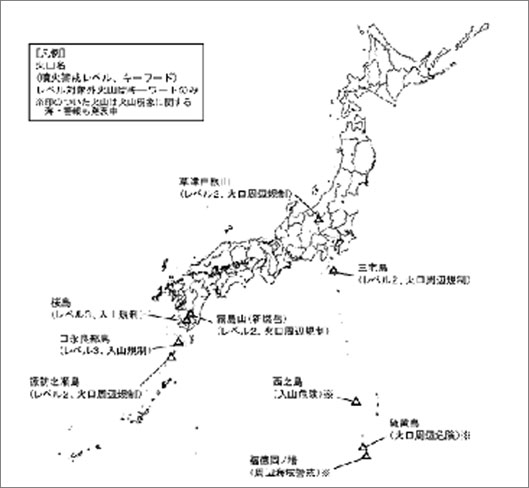

最近の火山活動は、気象庁の全国月間火山概況で確認することができます。気象庁が発表する噴火警戒レベルは5段階で表示され、レベルに応じて入山規制、火口周辺規制等のキーワードが付記されます。

図 気象庁の全国月間火山概況のイメージ

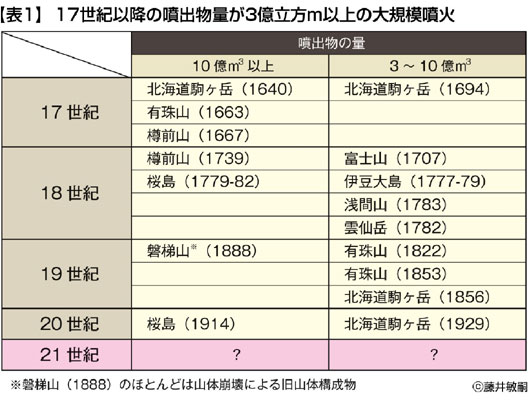

一方、火山活動は突然活発化することもあります。そこで、最近数百年間の顕著な火山活動について紹介します。日本では、3億m3以上の大噴火を何度も繰り返してきました。特に桜島噴火(1914年)の噴火では、噴出された火山灰は、関東地方を超えて東北地方まで、日本を広く覆いました。しかしながら、20世紀の初期の桜島噴火(1914年)や北海道駒ヶ岳噴火(1929年)以降、このような規模の噴火は起きていないことが分かります。このような噴火がいつ起こるかわからないので、「最近」という言葉のスケールは火山を考えるときは少し長く考えることも必要なのです。

|

|

|

当法人の理事は日本各地の火山の調査研究や火山防災に携わった人材で構成されます。

当法人の理事は日本各地の火山の調査研究や火山防災に携わった人材で構成されます。

役名 |

名前(所属等) |

専門及び火山防災に係る地域 |

理事長

|

石原 和弘

(京都大学名誉教授) |

火山物理

火山地域全般 |

副理事長 |

藤井 敏嗣

(東京大学名誉教授) |

マグマ学

火山地域全般 |

理事 |

岩田 孝仁

(静岡大学教授) |

防災行政

富士山周辺 |

理事 |

鵜川 元雄

(日本大学特任教授) |

火山物理 |

理事 |

大島 弘光

(元北海道大学准教授) |

火山物理 |

理事 |

小野寺 三朗

(元桜美林大学教授) |

航空機火山灰 |

理事 |

|

火山地質 |

理事 |

中田 節也

(東京大学名誉教授、

防災科学技術研究所) |

火山地質 |

理事 |

新堀 賢志

(当法人事務局長) |

火山地質 |

理事 |

浜口 博之

(東北大学名誉教授) |

火山物理 |

理事 |

平林 順一

(東京工業大学名誉教授) |

火山化学 |

理事 |

松尾 一郎

(東京大学客員教授、CeMI環境・防災研究所) |

防災行政 |

理事 |

渡辺 秀文

(東京大学名誉教授) |

火山物理 |

理事 |

横田 崇

(愛知工大教授) |

防災行政 |

監事 |

宇平 幸一

(東京都防災専門員) |

防災行政、火山物理 |

|

|

| |